筋トレやスポーツを日頃行っていると、できるだけ効率的に筋肉をつけたいと思われる方も多いのではないでしょうか。

トレーニング効果を最大限得るための「トレーニングの3原理・5原則」があるのをご存知でしょうか?

原理・原則を知った上で正しくトレーニングを行うことでよりトレーニング効果が高まります。

初心者から上級者問わず、トレーニング効果を高めるための「トレーニングの原理・原則」を今一度確認してみましょう!

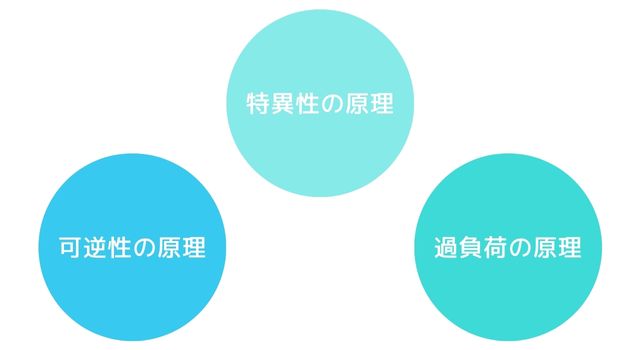

1.トレーニング効果を高める3つの原理

トレーニングの3原理

- 特異性の原理

- 可逆性の原理

- 過負荷の原理

①特異性の原理

トレーニング効果は行った部位と動作に現れます。これを「特異性の原理」といいます。

トレーニングは、道具を使って何かを作るようなものです。

釘を打ちたいのにハンマーではなく、ドライバーを使っていては、釘は打ち込めません。

同じように、脚を鍛えたいのに、腕のトレーニングをしても意味がありません。

また、瞬発力を伸ばしたいのに、有酸素運動ばかりしていても、瞬発力は鍛えられません。

目的のものを作り出すためには、適切な道具を選ぶ必要があります。

トレーニングも同様で、効率よくトレーニング効果を得るためには、目的や目標に合ったトレーニングという「道具」を適切に選ぶことが大切です。

②可逆性の原理

一度体力や筋力が定着したとしても、トレーニングをやめてしまうと身体はトレーニング前の状態に戻っていきます。これを「可逆性の原理」といいます。

例えば、ダイエットで体重を減らして、理想の体型になったとします。でも、そこで食事制限をやめて好きなものを食べ続けると、また体重が増えてしまうのと同じです。

トレーニングも一緒で、せっかく鍛えた筋肉や体力は、トレーニングをやめると徐々に衰えて(戻って)しまいます。

体力や体型を維持するためには、トレーニングを継続することが必要です。

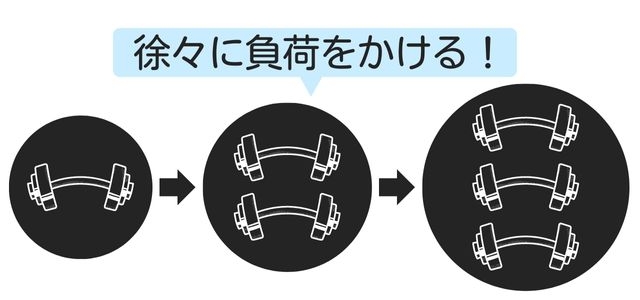

③過負荷の原理

日常生活以上の負荷を体にかけないとトレーニング効果は得られません。

そして、毎回同じ負荷では徐々に身体が慣れてしまい、トレーニング効果は薄れていきます。これを「過負荷の原理」といいます。

トレーニングは、ゲームでレベルアップするようなものです。

ゲームでは、同じステージを何度もクリアしていると、経験値があまり増えなくなりますよね?

次のレベルに進み、より強い敵に挑戦することで、経験値をたくさん獲得できます。

トレーニングも同じで、同じトレーニング方法や同じ負荷のままだと体の変化が起こりにくくなります。

徐々にトレーニングの負荷を高めていくことで、効率的にトレーニング効果を得ることができます。

ただし、いきなり難しいステージに挑戦すると、ゲームオーバーになってしまうように、一気に負荷を高めてしまうと、怪我をしてしまうことがあります。

初めは比較的簡単なトレーニングからスタートし、徐々に難易度を上げていくことで、身体が適切に適応し、持続的な効果が得られるとされています。

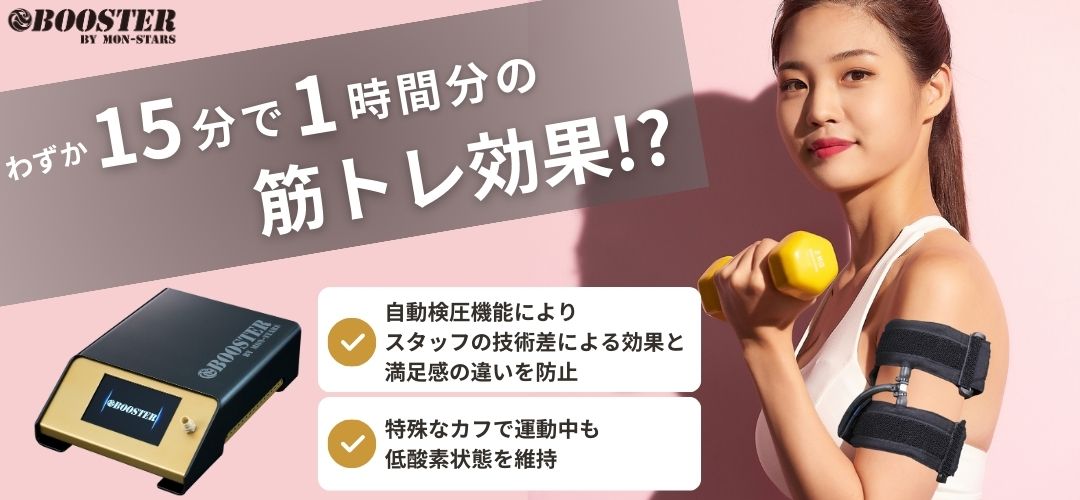

機器がトレーナー代わりになる!

圧トレマシン「BOOSTER」

短時間で効率的なトレーニングが実現するマシン「BOOSTER(ブースター)」

BOOSTERで血流を制限した状態で筋収縮を促す運動動作を行うことで、エネルギー消費による化学反応の副産物として大量の乳酸が発生し、血液中に流れてきます。

自重スクワットと加圧スクワットを比較すると、20倍も多く加圧スクワットの方が成長ホルモン分泌されます。

この記事もチェック!

→成長ホルモンを効果的に分泌させる筋トレとは?2.トレーニング効果を高める5つの原則

トレーニングの5原則

- 全面性の原則

- 漸進性の原則

- 反復性の原則

- 個別性の原則

- 意性の原則

①全面性の原則

特定の種目、部位に偏らずに全身をバランスよく鍛えることが大事です。これを「全面性の原則」といいます。

特定の部位だけを鍛えていると体のバランスが崩れてしまい、ケガや痛みの原因につながる場合がありますので、

また、柔軟性のない筋肉は体への負担が大きくなりますので、筋力強化と同時に柔軟性の強化も行いましょう。

トレーニングは、食事で栄養バランスをとることに似ています。

食事で、ある栄養素だけをたくさん摂っても、健康な体は作れません。バランスよく様々な栄養素を摂ることで、健康な体を作ることができます。

トレーニングも同じで、ある筋肉だけをたくさん鍛えても、バランスの取れた体は作れません。

偏ったトレーニングは、体のバランスが崩れてしまい、ケガや痛みの原因にもなりえます。

そのため、特定の部位だけでなく、全身バランス良くトレーニングを行うことが重要です。

また、柔軟性のない筋肉は、体への負担が大きくなりますので、筋力強化と同時に、柔軟性の強化も行い、バランスの良い体作りを目指しましょう!

②漸進性の原則

トレーニング効果を得るためには同じ負荷ではなく、徐々に負荷を強くしていくことが必要です。これを「漸進性の原則」といいます。

3大原理で紹介した「過負荷の原理」とも似ている考え方です。

常に同じ負荷では身体が慣れてしまい、トレーニングの効果が薄れてしまいます。

かといって、急激に負荷を高めてしまうと体が追いつかずに、ケガや痛みを引き起こしてしまいます。

徐々に負荷を増やしながら、自分のペースでトレーニングを進めていくことが、トレーニングの効果を引き出すうえで重要です。

③反復性の原則

トレーニング効果を得るためには、継続的に反復して行うことが大切です。これを「反復性の原則」といいます。

トレーニングは、楽器の練習に似ています。

たった一度練習しただけで、素晴らしい演奏ができるようになる人はいません。

ピアノを弾けるようになるには、毎日少しずつ練習を繰り返す必要があります。

トレーニングも同じで、どんなに優れたトレーニングであっても、一回やっただけで体が変わることはありません。

正しい方法で徐々に負荷を高めていきながら、反復していくことが重要です。

「継続は力なり」の言葉通り、継続してトレーニングを続けることで、少しずつ体が変わっていきます。

④個別性の原則

目的や身体能力に合わせて自分に適したトレーニングを行うことが大事です。これを「個別性の原則」といいます。

同じデザインの服でも、人によって似合うサイズや色が違いますよね。

トレーニングも一緒で、同じメニューでも、人によって適した強度や回数が異なります。

年齢、性別、体力、運動習慣、生活習慣など、すべてが同じという人は誰1人いません。

無理に他の人と同じメニューをこなそうとするのではなく、自分の体に合わせてトレーニングメニューを選ぶことが大切です。

⑤意識性の原則

何のためにトレーニングをしているのか。どこの部分を鍛えているのか。しっかり理解した上で取り組むことで、トレーニング効果が高まります。これを「意識性の原則」といいます。

料理を作る時、どの食材を使って、どんな味付けにするのかを意識しますよね。

トレーニングも同じで、どの筋肉を鍛えたいのか、どんな運動をするのかを意識しながら行うことで、より効果的なトレーニングになります。

例えば、スクワットをする時、太ももだけでなく、お尻の筋肉も意識して行うことで、より効果的にヒップアップできるように、理想の体を思い浮かべながらトレーニングをすることで、効果性が上がります。

ダイエットメニューでよくある「ながらトレーニング」は、筋肉をつけて体を鍛えたい場合、効果は期待しづらいかもしれません。

監修:コアラボ編集部

この記事は、整骨院・サロン向けのトレーニング機器を販売する株式会社モン・スターズのコアラボ編集部が監修しており、わかりやすく役に立つ記事を目指しています。